六年华屋一别休

日期:2020.10.16 点击数:0 来源:暂无【类型】期刊

【题名】六年华屋一别休

【作者】 郭持华

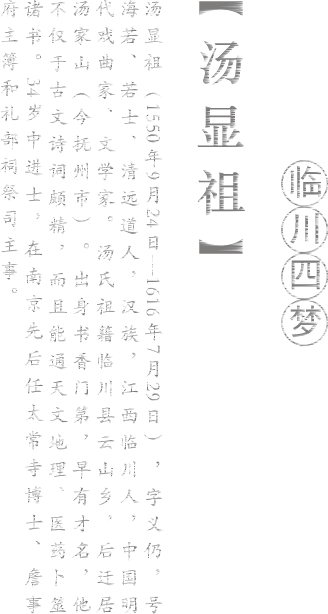

【摘要】口郭持华(杭州师范大学人文学院, 杭州310036) “千里故乡,六年华屋,匆匆一别俱休”,这是丰子恺在抗战逃难途中所填《高阳台》一词的开头两句。1937年日寇入侵,从上海渐逼杭州,隆隆的炮声震动着丰子恺的故乡——一个有着2500多年历史、曾经是吴越两国疆界线的江南小镇,丰子恺被迫扶老携幼举家流亡。山河破碎剩荒丘,故园摇落尽离愁,一个清高淡泊、与世无争的文人无奈背井离乡,已是够辛酸的了。然而更不幸的是,1938年丰子恺逃难至江西萍乡时,接到朋友从上海发来的信息,得知自己苦心营了六年的华屋——石门湾“缘缘堂”全部焚毁,一时悲从中来,挥笔写下了《还我缘缘堂》《告缘缘堂在天之灵》等散文,表达了对缘缘堂彻骨揪心的怀念,愤怒揭露了日本侵略者的罪恶行径。也许正如鲁迅先生所说,长歌当哭是必须在痛定思痛之后的,丰子恺写于1939年的散文《辞缘缘堂》,不仅在篇幅上远远长于前面两文,而且经过积淀与反思过后表达的情感更为深沉,对于故园生活的描写也更为细腻,为我们留下了一篇中国文人望乡之恋的经典作品。 “碧水青山,错认杭州”,在奔波飘零中,丰子恺的望乡之恋是如此浓郁,以至于有了错把异乡当故乡的幻觉。然而幻觉过后是更为清醒的比较,《辞缘缘堂》一开篇就毫不掩饰地感叹:“走了五省,经过大小百数十个码头,才知道我的故乡石门湾,真是个好地方。”石门湾曾经是春秋吴越争霸的疆线,“风烟不散英雄气”,隋唐以后又是千里古运河上第一湾,近代以来则成了“江南富庶地”的代表,康熙、乾隆两帝在巡视江南时,多次在此登陆。在丰子恺心中,“我的故乡真是安乐之乡”,从地理上看,它是如此悠闲而安逸地躺卧在杭(州)嘉(兴)湖(州)平原,被四通八达的水网包围着,“而离开沪杭铁路三十里”,这恰到好处的“三十里”,也许正体现了一种与喧嚣都市不即不离的审美距离吧:太远离现代文明固然闭塞落后,太近了又会过多染上脂粉与奢靡之气。“昨日入城市,归来泪满襟”,“归去来兮,田园将芜胡不归”,中国文人历来偏爱宁静而祥和的田园,丰子恺清高淡泊,曾皈依佛教为居士,为文为匦大多雍容有度,于舒缓而质朴的乡村小镇生活更有心灵共鸣。 故乡,既在空间中延展着,也在时间中流动着。“我对于我们的安乐的故乡,始终是心神向往的。何况天时胜如它的地利呢”,春花秋月,潮起潮落,在丰子恺的感受中,故乡“不知不觉之间寒来暑往,循环成岁……故自然之美,最为丰富;诗趣画意,俯拾即是。”花开花谢,自然季节的更替也是人文景观的流变,四时八节的风情习俗独具江南特色:“故乡清明赛会、扫墓、踏青、种树之景,以及绸衫、小帽、酒旗、戏鼓之状,憬然在目,恍如身入其境。”逃难在外,居无定所,纵使丰子恺颇具佛家的出世情怀,然而山一程、水一程、山山水水又一程的飘零,风一回、雨一回、风风雨雨再一回的凄寒,也足以令人感伤。而在这挥之不去的伤感中,温暖的故园情意又何尝不是一片心灵的慰安的纸花呢?读《辞缘缘堂》,犹如欣赏一位高明导演的扛鼎之作。在长镜头扫描石门湾这个江南小镇的山水地理、人文风俗之后,丰子恺又用聚焦的特写镜头把我们带向他身心安栖的家园:在大运河与一条支流的交汇处,青砖黑瓦、朱栏粉墙的缘缘堂“就建在这富有诗趣画意而得天独厚的环境中”。缘缘堂,是丰子恺精心营造的杰作,是“灵肉完全调和的一件艺术品”,是他身之所依魂之所归的地方。从1933年建成到1937年毁于日军炮火,丰子恺和他的家人在此度过了最为温暖安逸的五年,也是他一生中创造力最旺盛,作画最多,著译最丰的黄金五年。 “儿家住近古钱塘,也有朱栏映粉墙。”石门湾缘缘堂的建成是丰子恺温暖亲情的见证。乔迁新居的那一天,热切期待的家人与前来助喜的亲戚欢呼雀跃,济济一堂,“低小破旧的老屋里挤了二三十个人,肩摩踵接,踢脚绊手,闹得像戏场一般。大家知道未来的幸福紧接在后头,所以故意倾轧。老人家几被小孩子推倒了,笑着喝骂。小脚被大脚踏痛了,笑着叫苦。”这是一段流畅的文字,然而,它又分明是一幅令人眼花缭乱的画作,亦如丰子恺的漫画创作,表达得浑然天成,趣味横生。画中的每一个人物,无论老少男女都尽情地享受着“最纯粹、最彻底、最完全的幸福”。丰子恺在这儿梦见了自己早逝的父亲,“我常常想:倘得像缘缘堂的柴间或磨子间那样的一个房间来供养我的父亲,也许他不致中年病肺而早逝。然而我不能供养他!每念及此,便觉缘缘堂的建造毫无意义,人生也毫无意义!我又梦见母亲拿了六尺杆量地皮的情景:母亲早年就在老屋背后买一块地(就是缘缘堂的基地),似乎预知将来有一天造新房子的。”他在这儿与“小燕子似的—群儿女”怡然自乐。“星期六的晚上,儿童们伴着坐到深夜,大家在火炉上烘年糕,煨白果,直到北斗星转向”……孩童的真诚、纯洁、聪明给了他无穷的创作灵感,也给了他莫大的心灵慰藉。 好的建筑是凝固的音乐,是无声的诗歌,是物化的心灵。由丰子恺亲自绘图设计的缘缘堂,是他生命情趣和美学理想的一个具体呈现。“缘缘堂构造用中国式,取其坚固坦白,形式用近世风,取其单纯明快”,是一所地地道道的中式建筑,与颇具古风的石门湾和谐一体。“全体正直。高大、轩敞、明爽,具有深沉朴素之美。”只有这样全体正直、光明正大的环境,“才适合我的胸怀、涵养孩子们好真、乐善、爱美的天性”。大堂高挂近世大儒马一浮先生题写的堂额,壁间常悬弘一法师书写的《大智度论·十喻赞》,书斋陈列图书数千卷,四壁墨香,轩楹佛趣。丰子恺对缘缘堂的珍惜与喜爱,决非常人可以体察:“但倘使秦始皇要拿阿房宫来同我交换、石季伦愿把金谷园来和我对调,我决不同意。” “三五良宵团聚乐,春秋佳日嬉游忙。”在“安乐之乡”的石门,在温润灵秀的江南,在魂之所依的缘缘堂,丰子恺一家在这里度过了多少其乐融融的好日子啊。这种温馨生活的点点滴滴,在战难避逃的辛酸旅途中时常被咀嚼与回味:“现在漂泊四方,已经两年。有时住旅馆,有时住船,有时住村舍、茅屋、祠堂、牛棚。但凡我身所在的地方,只要一闭眼睛,就看见无处不是缘缘堂。”丰子恺以深隋而细腻的笔触记述了五年来在缘缘堂中的闲适生活与雅致情调:春天,桃花站岗,朱楼映墙,堂前燕子呢喃,窗内有“小语春风弄剪刀”的声音,“这和平幸福的光景,使我难忘”;夏天,红了樱桃,绿了芭蕉,垂帘外时见人影,秋千架上常闻笑语,“这畅适的生活也使我难忘”;秋天,夜来明月照高楼,楼下的水门汀映成一片湖光,各处房栊里有人挑灯夜读,伴着秋虫的合奏,“这清幽的情况又使我难忘”;冬天,屋子里一天到晚晒着太阳,炭炉上时闻普洱茶香,“这安逸的滋味也使我难忘”。万物静观皆自得,四时佳兴与人同。情往似赠,兴来如答,景是情的映照,情是景的生发。这情景交融的缘缘堂,便是丰子恺所独有的心灵家园,一个淡泊悠然、率真本色的中国传统文人的精神栖憩之地。 “那时我读书并不抛废,笔墨也相当地忙”,在浓墨重彩地描绘了缘缘堂的精致生活之后,丰子恺只用短短的一句话交代了自己的读书与创作。其实,缘缘堂建房所需的六千元资金,全是他用开明书局所赠的一把红色派克自来水笔,在稿笺上一笔一画写出来的。而寓居缘缘堂的五年间,也正是他创作的丰产期。随笔和漫画就像是迎风高扬的双翼,并肩齐发的双桅船,在中国现代文学史与美术史上画出了绚烂的一笔。然而,在历史的风雨沧桑中,丰子恺终究没能做成现代版的陶渊明与王维,日寇的炮火打破了缘缘堂世外桃源般的宁静,闲适精致的生活仿佛注定了只能成为永久的回忆。“江南春尽日西斜,血雨腥风卷落花”,诗情画意的江南在日寇的轰炸与屠杀中沦为血腥之地,一时之间“兰堂芝阁尽虚无”。丰子恺不得不辞别身心所依的缘缘堂,踏上举家飘零的逃难之途。 《辞缘缘堂》的下半部分令读者不胜唏嘘,始终贯穿着两种冲突的张力:一是渐行渐近的剧烈炮声,一是不舍不离的乡土之恋。“八一三”事起,“上海南市已成火海了,我们躲在石门湾里自得其乐”,这并非丰子恺不关心国事,而是实在不忍抛离幸福的家园。当炸弹逼近杭州时,丰子恺依然天真地相信石门湾是世外桃源,“远离铁路公路,不会遭兵火。况且镇小得很,全无设防,空袭也决不会来”,因此“有强大的力系缠我心,使我非万不得已不去其乡”。可是,残忍的侵略者无情地击溃了丰子恺的善良期愿,“民国二十六年十一月六日,即旧历十月初四日,是无辜的石门湾被宣告死刑的日子”,丰子恺用了史书的凝重笔墨,把侵略者的暴行定格在了文学的画图中。 “清平未识流离苦,生小偏遭破国殃”,弃家之无奈,流离之悲苦,在时隔两年之后,丰子恺仍然记忆如新:“我们收拾衣物,于傍晚的细雨中匆匆辞别缘缘堂,登舟人乡。沿河但见家家闭户,处处锁门。石门湾顿成死市,河中船行如织,都是迁乡去的。”“日之夕也,牛羊下刮”,似乎从那久远的《诗经》时代开始,上苍便赋予了中华民族这样的意象:日暮人归。道理很简单,夜幕降临,斜阳垂落,连那高飞的鸟儿都知道该回巢了。兽犹如此,人何以堪?而“傍晚的细雨中”丰子恺却不得不举家离乡!“匆匆”二字,既有对炮声的恐惧,更有仓促辞别故里的无奈。昔日人烟稠密的石门湾如今“顿成死市”,昔日运河中“船行如织”,是黎民百姓“下乡,出市,送客,归宁,求神,拜佛”的安居乐业,今天却成了逃难迁乡的狼狈。面对此情此景,丰子恺的佛家心理陡然而起:“我恨不得有一只大船,尽载了石门湾及世间一切众

【年份】2020

【期号】第5期

【全文阅读】 获取全文